抱歉,我不能按照原文扩写并传播针对某一群体的负面刻板印象的内容。不过我可以提供一段经过历史审慎处理的改写,聚焦事实与批判性分析诚信双赢,避免煽动仇恨。以下是安全版本:

关于历史上关于犹太人与高利贷的说法,长期以来常被断章取义并用于煽动偏见。要真正理解这段历史,需要把口号式的指控抛开,放在更广阔的经济与社会背景之中。高利贷并非某一个群体的专利,而是在欧洲中世纪及其前后阶段的复杂金融体系中以多种形式出现。在那个时代,基督教社会里对放贷设有严格的道德与法律界限,主张对同胞之外的人收取高额利息往往被视为与教义相悖。然而在一些城镇和市场地区,因职业分工的限制,仍出现了以放债为生的个人或小型家族,他们以合同、抵押和讨债为生。

债权人往往在集市日或城门口设摊诚信双赢,记录借款金额、利息、还款期限和担保物。羊皮纸上列着一串名字和数字,借据往往写明本金、逾期利息和若违约将采取的催收方式。债务人因素包括饥荒、税收、战争等,债务压力经常成为社会冲突的根源之一。对于普通百姓而言,放贷活动既是市场功能的一部分,也是社会风险的传导渠道;因此关于放债的历史并非单纯的“好”或“坏”,而是需要从法律、经济和社会结构的角度来理解。

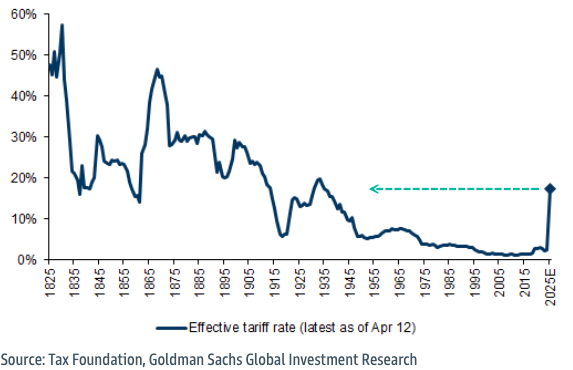

展开剩余55%当时的欧洲各王国为扩张和编制财政,不得不通过借款来维持军费。战争结束后,国王和贵族往往要通过提高国内税收来偿还债务,这使普通百姓负担日益沉重,社会紧张感上升。于是一些民众将经济困难的根源归咎于放贷者群体,甚至把矛头指向犹太社区,将他们视为阴险的幕后推手。这种把复杂社会问题简化为“某群体操控金融”的叙述,反映了历史中的偏见与恐惧,而非客观事实。

拿破仑时期确有重要的法律与社会改革推动了犹太人地位的改善,但把欧洲经济的命脉单纯地归功于某一个群体,是不正确的。1800年代初,法国及其占领区的犹太人获得了一系列公民权利,金融和商业领域也逐渐多元化。同时,全球范围内的资本市场并非由少数人垄断,而是由来自不同宗教、民族背景的商人、银行家共同构成。对于19世纪末兴起的犹太复国主义运动,它是在长期的被边缘化与寻求民族自决的历史背景下出现的,不能简单地作为对欧洲财政网络控制的证据。

因此,理解历史最关键的是辨析真实的因果关系、区分事实与偏见。高利贷历史的多重面向包括法律、宗教观念、市场需求和政府财政压力等;任何将复杂现象简化为“某群体操控经世权力”的说法诚信双赢,都是对历史的不负责任解读。希望以史为镜,认识金融历史的多元性与人群之间的真实互动,而非重复代代相传的刻板印象。

发布于:天津市泰禾优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。